是明艷大氣的港式妝容,是多才多藝的香港明星,是味道獨特的粵語歌曲,也是TVB劇里阿Sir們最愛點的鴛鴦奶茶、咸檸七、菠蘿油、咖喱雞飯,以及所有透過港片,感受到的關于80、90年代香港文化的總和。

繼九十年代末香港回歸祖國后,香港文化在內地迅速傳播,香港明星、影視劇等在內地風靡一時。

不僅如此,就連“衣食住行”等各個方面都產生了一定的影響。

民以食為天,就以“食”為例,隨著香港文化的傳播,其市井間備受歡迎的“茶餐廳”,也借此東風一路北上。

港式茶餐廳生長在中西文化雜糅的香港,成為了一個融合品類,集冰室(冷飲店)、西餐廳、粵菜、香港本土菜的所長于一體。

它最早可以追溯到二戰之后,在英倫下午茶影響下出現的冰室與西餐廳結合成為“茶餐廳”,之后逐步吸納粵式快餐,最后定位在中西式簡餐+快餐。

在港式茶餐廳,你可以喝到奶茶、咖啡、紅豆冰等茶飲,吃到燒鵝、燒鴨、粉面、生菜等粵式菜品,還可以品嘗到三明治、火腿蛋、惠靈頓牛排等西式餐飲,以及西多士、菠蘿包等香港本土的茶點,充分滿足一日三餐加上夜宵的飲食消費需求。

茶餐廳就像是香港人的“食堂”。據不完全統計,2020年,香港常駐人口約750萬,近18000家餐廳,其中茶餐廳約6000家,占比高達1/3。

每一條街上,都有10家以上的茶餐廳。

90年代起,香港影視文化在內地的風靡,加上香港回歸中國的時代背景,為香港文化輸入內地創造了絕佳的窗口期。

天時地利人和,港式茶餐廳“第一代”們抓住機遇進軍內地。

香港茶餐廳品牌的進入引發了“鯰魚效應”,內地餐飲創業者也紛紛加入這個賽道。

產品上,“融合”是主旋律。菜式不僅越來越精致,各個品牌也會打造自己的特色,吸納粵菜、臺灣菜、川菜、日式料理、東南亞菜中的一些菜品,

定位上,部分品牌選擇了利用“港味”這個特色,以及它背后的高溢價能力,定位在中高端餐飲。它們脫離了市井的香港街頭,走上內地一、二線城市大型商場中,以優雅的就餐環境、精致的菜品吸引中高收入的群體,客單價自然也不低。

在市場布局上,港式茶餐廳成功完成了南下和北上,在華南、華東、華北市場全面開花。

有一種說法,是港式茶餐廳很難在北方存活。

其實不然,雖然南北飲食差距較大,但在人群流動較大、多元文化交匯的北方一二線城市,人們對于茶餐廳的需求依然存在。

大眾點評數據顯示,2022年,北京美食熱門榜中排名前十的餐廳中,3家都是港式茶餐廳,而且幾乎每個大型商場都有1~2家茶餐廳品牌。

在內地市場的助推下,一代港式茶餐廳品牌在商業上創造了輝煌。

2010年,隨著內地經濟的崛起,大家對香港不再仰視,香港文化在內地的影響力日漸式微。

這時,茶餐廳也顯得不那么“高端”了,港式茶餐廳“一代”們陷入了品牌老化的困境。

2015年,行業迎來了轉機。

在網紅經濟的作用下,餐飲人越來越注重對食品顏值、特色體驗以及背后文化屬性的挖掘。

高顏值的體驗、創新的吃法,還有從電影電視里走到現實中的創意菜名,再加上唐樓格局、綠白格子地磚、鐵腳木椅紅坐墊等復古味十足的布設,在大眾點評、小紅書、抖音等社交媒體平臺被瘋狂傳播。

二次爆發,再次證明了港式茶餐廳的魅力并未消失,只是因為年輕的消費者希望感受的是最原汁原味的港式文化,不是高高在上的文化崇拜。

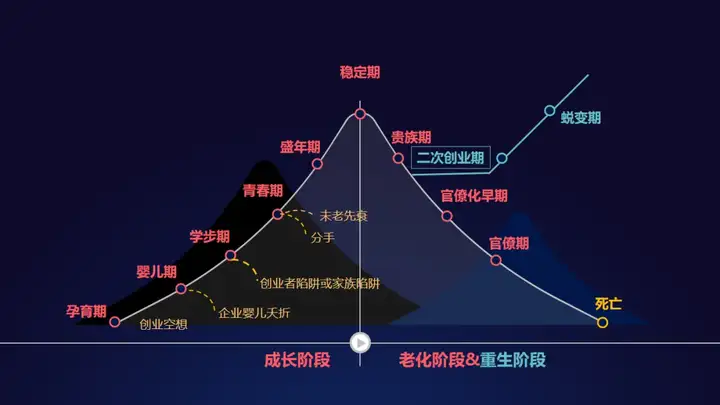

如果把港式茶餐廳這個品類比作一家企業,引用伊查克·愛迪思在《企業生命周期》的理論,那么它已經經歷了孕育期、嬰兒期、青春期、成熟期、貴族期,在進入官僚期之前,很幸運獲得了二次創業期,或者說找到了第二發展曲線。

回到當下的餐飲消費場景,我們發現,港式茶餐廳的市場潛力并未得到充分釋放。

雖然一代和二代茶餐廳品牌的成功,驗證了港式茶餐廳的中高端路線和網紅路線的可行性,但他們的“戰場”始終在一二線城市的商業街,并未像茶餐廳在香港一樣,走入平民百姓的日常生活場景中,比如寫字樓、社區等。

回顧港式茶餐廳的30年發展史,再結合目前的中國餐飲產業鏈發展現狀,可以判斷的是,港式茶餐廳在產品品類、供應鏈、消費群體、市場空間等多個維度有著天然優勢,有望走入社區、寫字樓、美食街等大眾化飲食場景,做“常餐”,成為中國人的國民食堂。

從產品端來看,品類多、經營時段長、覆蓋場景廣是它的一個優勢。

在茶餐廳的菜單中,我們能看到40~50道菜品,從早餐的西式面點、粵式茶點,到中午的叉燒類、青菜、米飯套餐、炒粉,再到下午茶的茶點、茶飲,最后到晚餐的粉面、意面、牛排等,甚至到夜宵的餛飩、炒粉等應有盡有,一天二十四小時吃飯都可以不重樣。

同時,不論是工作餐、休閑還是社交,各種消費場景下,它較為優雅舒適的環境和多元品類,總能滿足消費者的需求。

從消費群出發,面向的消費群體很廣,包含兒童、年輕上班族、老人等。

不像口味較重的火鍋、燒烤、川湘菜等品類,它的菜品口味清淡,營養搭配豐富,幾乎適用于所有年齡層人群。

從運營端出發,產品易標準化,可以通過中央廚房加速制作效率。

長期以來,中餐快速發展的一個主要制約因素就是難以標準化。

但介于中式粵菜與西餐之間的港式茶餐廳,有著極大的標準化潛力,像茶點、叉燒、茶飲這些品類,通過中央廚房制成半成品,再到后廚簡易加工,可極大提升服務效率。

當然,標準化并不等于工業化。隨著現代食品工業技術、冷鏈運輸技術的發達,食物的味道和營養在加工過程中可以被最大化得到保留,實現效率與口味的平衡。

從經營端出發,它不僅僅局限于餐飲門店,在零售方面也有開發空間。

港式茶餐廳中的港式茶點和飲品可以被制作成半成品,進入到零售端進行售賣,最大化發揮品牌的價值。

除了以上優勢之外,港式茶餐廳背后的港式文化屬性,兼具了西方的小資情調和粵式風情,能夠滿足消費者的個性化需求。

同時,粵菜本身的高溢價屬性又能賦予餐廳創收能力。優質的賽道,從來就不缺玩家,這也就是為什么,第一代港式茶餐廳式微之際,后起之秀迅速崛起。

麥當勞為什么成功?是因為它在保證食品安全、品質與口味的前提下,在標準化方面都做到了極致,而標準化又反作用于服務效率和服務質量的提升。

它不僅僅是一個餐飲店,更像是普通人的第三空間。

即使你不去就餐,也愿意在里面待坐會兒,或是與朋友聊聊天。每當你去到一個陌生的城市,進入麥當勞后,就有一種熟悉的、回到家的感覺。

港式茶餐廳,曾經像香港人的大食堂,未來也有可能成為中國人的麥當勞。

長久的生意,靠的是快速的產品迭代、穩定的后端供應,還有優秀的產品品質,而不是一時的爆火。

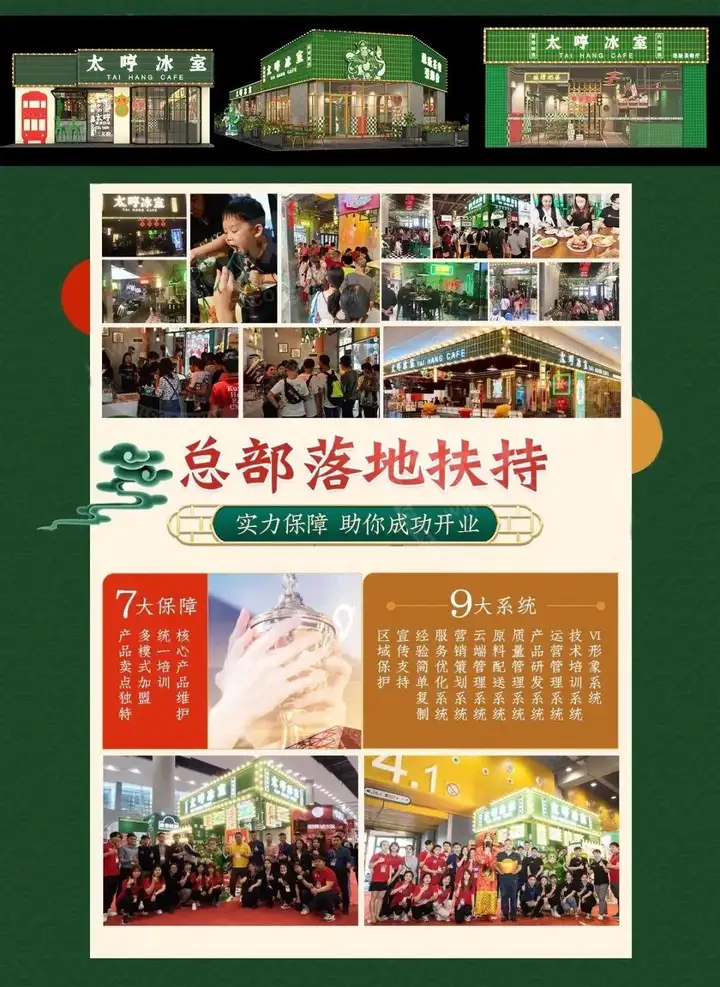

在港式茶餐廳這個賽道中,太哼冰室是由港陸兩地聯手打造的茶餐廳,旨在為大家帶來香港特色街頭美食。無論升級考試、上班見老板、談生意,來太哼都能占上好運氣,一切萬事如意。

財神是太哼冰室的信仰,來和他GIVE ME FIVE(激個掌),是一天好運的開始。

「太哼」品牌隸屬于廣州市喜泡餐飲管理有限公司;

源起于香港本土,「太哼」品牌致力發揚香港街飲小食文化,“港人朝九晚五,只為一朝發達”,凡事講求“意頭”。

「太哼」以“香港茶餐廳三寶”:奶茶、凍檸茶、凍鴛鴦以及菠蘿油、奶醬多、公司三文治、咖喱魚蛋、餐蛋叮、番茄牛通粉、番茄牛肉飯等特色小食飲品為主,由港地料理師傅聯合打造的香港美食品牌。

「太哼」不斷挖掘香港文化尋求突破與創新,將美食推于市場,借由地道美食文化傳遞香港同胞友誼厚重的情誼情結。

「太哼」中國發展之路,為快速占領國內市場,快速打造品牌知名度,公司決議2019年開啟「太哼」連鎖授權加盟模式,快速擴展品牌市場占有率;

為達到嚴格之品質控制,委托專業中央食品工廠,增設先進的食材處理設備及恒溫空調,在低溫環境中預制食材,作為品控基礎。

如果您對項目有興趣,想要進一步了解請2023年9月15-17日,參加有西北創業風向標之稱的——BRFE西安連鎖加盟展會,在西安•國際會展中心展會現場,會有專業的技術人員根據您所在地的經濟情況以及您的個人需求詳細策劃開店方案,以及投資預算。